第5章: 20%と80%

社会人1年目

2011年4月4日、前年に渋谷のセルリアンタワーから六本木ヒルズ森タワーに移ったグーグルに、僕は社会人として初めて出社しました。インターンのときに引き続き、グーグルマップチームに配属されました。マップチームの中でも、僕が配属されたのはある機能を担当していたチームで、岩崎さん、平野さん、岸本さん、ティム、そしてリーダーの浅川さんが率いる小さなチームでした。

新しいオフィスはインターンをしていたときの場所よりも広く、快適なところでした。ご飯は朝昼晩の3食が無料で社内のカフェテリアで食べられ、マッサージルームやシャワー室までありました。疲れたときに仮眠を取るスペースやテレビゲームをするスペース、卓球やビリヤードをするスペースもありました。そんな快適な環境の中で、各自が思い思い自分のペースで仕事をしていました。

ドラクエ

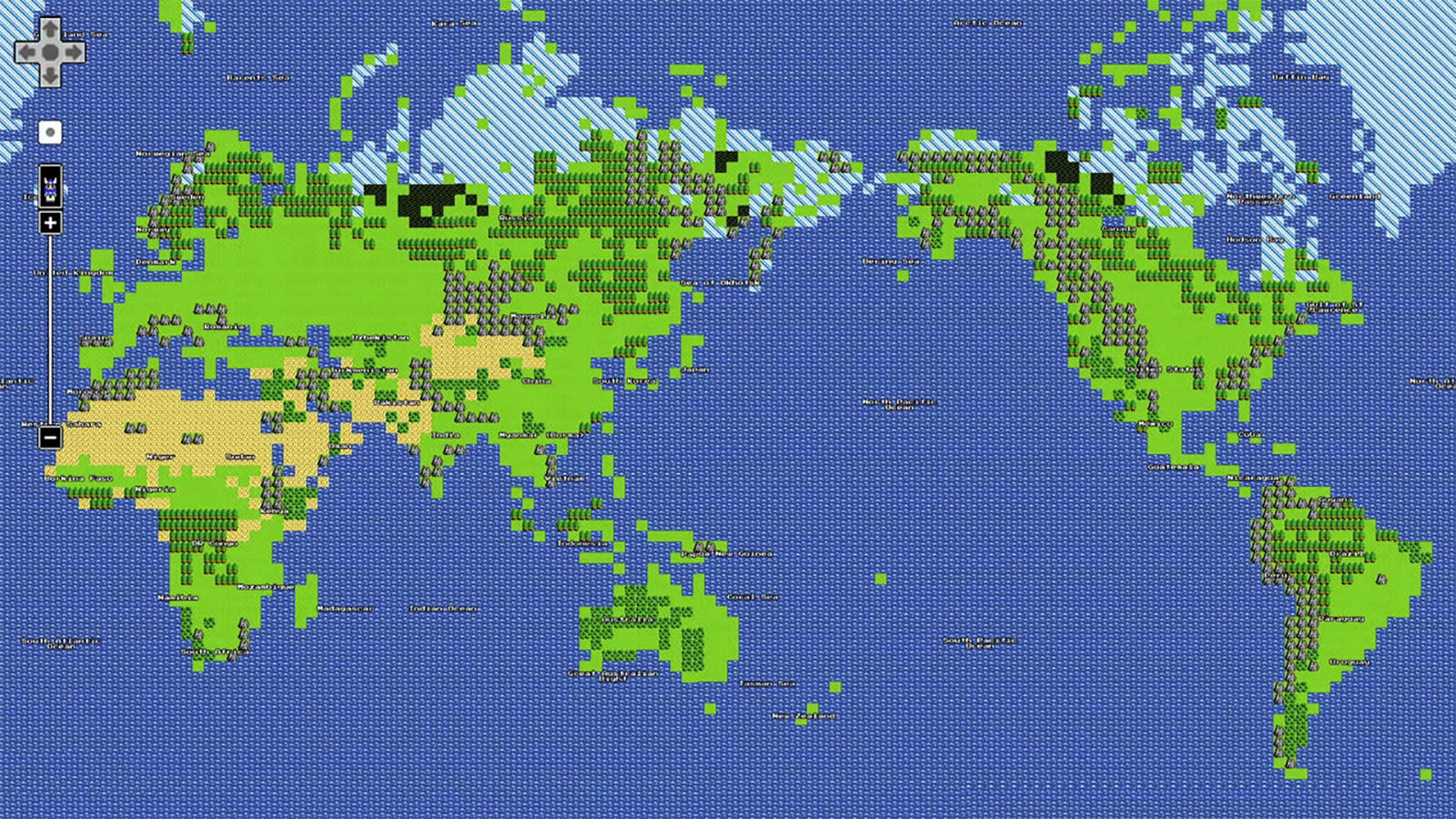

2011年の年末、いつものように会社のカフェでグーグルマップチームの同僚と晩ご飯を食べながら雑談をしていると、翌年のエイプリルフールの話題になりました。グーグルでは毎年4月1日、エイプリルフールにいろいろな企画で面白い「ウソ」をついてユーザーを楽しませることが行われていました。グーグルマップでどんなことをしようかと、いろいろなアイディアが出される中、僕は「マップを『ドラクエ』のようにしたら面白いんじゃないか」と言いました。僕が初めて『ドラクエ』をプレイしたのは日本に来て、まだ間もない頃で、日本語がまだ拙かった僕は友達に教えてもらいながらプレイしました。グーグルマップがもしファミコンの『ドラクエ』のようになったらみんなびっくりするだろうと思いました。晩ご飯を食べ終わったあと、家には帰らず、僕は席に戻って、このアイディアを形にするために「デモ」を作り始めました。「デモ」とは「デモンストレーション」の略で、アイディアを人に見せるために作る試作品のようなものです。社内では「百聞は1デモにしかず」などと言われるくらい、グーグルではデモを大事にする文化がありました。3時間ほどプログラミングし、ブラウザ上で動く簡単なデモを作りました。このデモは画像処理のテクニックを使って、地図の青い部分をドラクエの海の画像に、緑の部分を木に、黄色い部分を道路に置き換える簡単なものでしたが、かなり「それっぽい」見た目になりました。

翌日、出社してきた同僚にこのデモを見せて回りました。同僚の反応は予想以上で、みんな喜んでくれました。当時の僕の上司の上司だったケンさん(徳生健太郎氏)もこのアイディアを気に入ってくれて、グーグルマップの統括責任者だったブライアン・マクレンドン氏にこのデモを見せ、承認を取り付けてくれました。直接の上司だったゴトムさん(後藤正徳氏)も20%プロジェクトとして進めることを認めてくれました。

今はどうかわからないですが、僕が入社した当時、グーグルでは就業時間の20%をメインの仕事ではないことに使ってもいいという20%ルールがありました。この時間を使ったプロジェクトは20%プロジェクトと呼ばれ、Gメールをはじめ、グーグルを代表するサービスのいくつかは20%プロジェクトとして始まったものです。こうしてドラクエマッププロジェクトはスタートしました。

いくら面白いプロジェクトとはいえ、ドラクエの画像を勝手に使うわけにはいきません。当然権利者の許諾が必要になります。マーケティング担当の根来さんとビジネス開発担当の川村さんがドラクエの権利を持っているスクウェア・エニックス社の担当者とつないでくれて、デモを見せに行くことになりました。デモを見たスクウェア・エニックスの担当者はとても喜んでくれて、「モンスターもいたら面白いね」、「どの世代のドラクエがいいのかな」とコメントやアイディアをくれました。このご縁で、のちにドラクエの原作者である堀井雄二さんにもお会いすることができました。

デモは数時間でできるものの、本物のサービスにするためにはもっと長い時間がかかります。大学時代からの先輩だった岩崎さんやインターン時代に面倒を見てくれた阿部さんに手伝ってもらいながら開発を進めました。マップの表示部分を担当していたチームのあるシアトルへ2週間出張し、そこのチームにも協力をしてもらいました。

残念ながら技術の詳細についてはここに記すことはできませんが、マップを8ビット風にするのに、『ブレゼンハムのアルゴリズム』というジャック・ブレゼンハム氏が1960年代に考えたコンピュータ上で線を描くための古典的なアルゴリズムにちなんで、岩崎さんと二人で考えたアルゴリズムを『タツオイワサキハム』と名付けたのは実に愉快な思い出です。

ドッグフード

IT業界では、完成前のプロダクトを社内で公開し、テストしてもらうことを「ドッグフード」と呼びます。これはもともとマイクロソフトで使われていた言葉で、「犬に食べさせる前に自分で犬の餌を食べよ」。つまりは人に使ってもらう前に、自分たちでそのプロダクトを使ってみよという意味です。ある程度『8ビットマップ』(ドラクエマッププロジェクトのアメリカでの名称)が動くようになったところで、ドッグフードを始めました。社内の反響は凄まじいもので、あっという間にフィードバックやバグ報告でメールボックスが溢れました。フィードバックの中に「8ビット風のランドマークが見たい」というものがありました。これは面白いと思いました。その時点の『8ビットマップ』の地形は8ビットのドラクエ風になっていたものの、ズームしたときに森や山の一色になってしまい、面白みがありませんでした。東京タワーやエジプトのピラミッド、ロンドンのビッグベン、インドのタージ・マハルなどのランドマークがもしドラクエ風になって地図に現れたら、ユーザーはきっといろいろなランドマークを探し回るに違いないと思いました。メインのデザインはアメリカにいたアレックスというデザイナーが彼の20%を使って手伝ってくれていましたが、ランドマークのデザインを実現するためには彼一人ではとても間に合いません。そこで、社内のデザイナーのメーリングリストに助けを求めました。100人以上のデザイナーが僕の呼びかけに応えてくれて、各自思い思いのランドマークをデザインしてくれました。そこまではよかったのですが、いざでき上がったものを見ると、統一感のない、「8ビット感」のないものが大半でした。ファミコン時代のグラフィックはドット絵とも呼ばれるもので、独特のスタイルを持っています。このスタイルはファミコンの性能の制限の中で最善のグラフィックを表示できるように工夫されたもので、ファミコンのように性能の制限がないパソコン上で動くグーグルマップで、8ビット感を再現するには人為的に絵の描き方に制限を加える必要があります。ファミコンを作ったことがあった僕は、絵の描き方について万人が理解しているものと思い込んでしまい、それをデザイナーに伝えられていなかったのです。席が近かったデザイナーのまどかさん(片山まどか氏)に事情を説明したところ、デザインのガイドライン作りを引き受けてくれました。まどかさんが作ったガイドラインを、プロジェクトを手伝っていたデザイナーに配り、ランドマークを作り直してもらいました。こうしてようやくドラクエマップは8ビット風のランドマークを手に入れたのです。ランドマークを作ってくれたデザイナーの一人に、のちに僕をナイアンティックに誘うことになる川島さん(川島優志氏)もいました。川島さんはパンダのアイコンを描いてくれて、それは世界中のパンダがいるすべての動物園のアイコンになりました。

プロモーションビデオ

製品開発を進めるかたわら、マーケティングチームとプロモーションについても話を進めました。このときマーケティングチームの根来さんが、のちにナイアンティックのアジア統括マーケティングマネージャーになる須賀健人さんを紹介してくれました。須賀さんは大のゲーム好きで、プロモーションビデオを作ってくれることになりました。『8ビットマップ』はエイプリルフールのジョークなので、プロモーションビデオは面白くてバカバカしいものでなくてはなりません。根来さん、須賀さん、そして当時博報堂のクリエイティブディレクターの本山さんと議論を重ね、次のような内容に決めました。

グーグルでは、より多くの方々にサービスを提供するため、幅広いデバイスに向けて、グーグルマップを開発してきました。そして本日、世界で6000万以上の販売台数を誇るファミリーコンピュータで利用できる「グーグルマップ8ビット」を発表します。ファミコンの歴史上では18年ぶり、1,054本目のソフトとなります。

このプロモーションビデオ1は1日で300万回再生され、数々の賞を受賞しました。当時の僕の英語はまだたどたどしかったので、何度も撮り直しになりました。原稿はプロダクトマネージャーのタージが一緒に考えてくれました。このときに一緒にビデオを作った根来さん、須賀さん、本山さんとはその後も毎年一緒にエイプリルフールビデオを作ることになります。ナイアンティックがグーグルから独立したあとでさえ、須賀さんと本山さんと『ポケモン GO』のローンチビデオを一緒に作ったほどです。

リーダーシップ

2012年4月、グーグルへ入社してからちょうど1年経ったこの日に、『グーグルマップ8ビット』をローンチしました。前日夜から上司のゴトムさんとケンさんが会社に来て準備をしていました。サーバーアクセスを監視する画面を立ち上げ、いよいよ深夜0時を迎えました。2カ月間たくさんの人に協力してもらいながら作ったプロダクトを世界中のユーザーに届けるときがついにやってきたのです。祈るような気持ちでローンチのボタンを押しました。数分もしないうちに、サーバーへのアクセスが緩やかな上昇曲線を描き始めました。ツイッターにも少しずつグーグルマップがすごいことになっているとコメントが出てくるようになりました。プロダクトが問題なく動いていることを確認し、グーグルの公式ブログの英語版2と日本語版3それぞれに「野村達雄 Googleマップ ソフトウェアエンジニア」の署名入りで記事を公開しました。プロダクトマネージャーのタージが一緒に考えてくれたブログ記事にはグーグルマップがファミコンに対応するというジョークの他に「携帯端末向けにはゲームボーイ版の開発も急ピッチで進めています」といういかにもエイプリルフールらしいコメントも載せました。グーグルの公式ツイッターでブログの記事へのリンクを発信すると、情報はあっという間に広まり、サーバーの通信量を示すグラフもひたすら上昇していきました。

グーグルマップ

グーグルマップ

8ビット

朝を迎え、テレビ報道やインターネットメディアなどあらゆるところに『グーグルマップ8ビット』のことが話題になるととても誇らしく思いました。このことは日本にとどまらず、世界中のメディアで報道されました。

グーグルには年功序列制度がないので、まだ新卒で入社1年目だった僕でもグローバルに影響を与えられるようなプロジェクトを率いることができました。僕は直接誰かに業務命令を出すような立場にはありませんでしたので、プロジェクトを成功させるには人の興味を引いて、説得して、そして手伝ってもらわなければなりませんでした。手伝ってくれた人に対して、指示を出したり、ときには意見を否定する必要もありました。このプロジェクトを通して、いかに相手の気分を害することなく、気持ちよく手伝ってもらえるようにするかを身をもって学びました。あとで知ったのですが、このことは英語では「Leading by influence」といって、命令によってではなく「影響力によって率いる」という意味で、大事なリーダーシップスキルだそうです。

今思い返しても、『8ビットマップ』は本当に楽しいプロジェクトでした。プロジェクトが終わったあとにまどかさんとTシャツを作って、協力してくれた人全員に配りました。プロジェクトに協力してくれた大勢の人たちやこうしたジョークプロジェクトに本気で取り組ませてくれるグーグルの環境に僕は改めて感謝しました。

俳優を目指す人

カリフォルニア州サンフランシスコ市からルート101を南に1時間ほど車で走ったところにサンタクララ郡を中心とするIT企業の一大拠点となっている地域があります。いわゆる「シリコンバレー」と呼ばれる地域です。この地域にはサンマテオ市、レッドウッド市、パロアルト市、マウンテンビュー市、クパチーノ市、サンタクララ市、サンノゼ市などが含まれ、一般的にサンフランシスコはシリコンバレーに含まれていません。ただ、サンフランシスコ市内にもテクノロジー企業やスタートアップが多数あり、企業文化的にはシリコンバレーと同じと見なせます。「シリコンバレー」という単語が登場したのは1971年のジャーナリストのドン・ホエフラーによる『シリコンバレーUS』という連載が初めてだと言われています。そこから半世紀弱経った2017年現在、サンフランシスコならびにシリコンバレー周辺には無数の世界的企業が名を連ねています。アップル、アドビシステムズ、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ、イーベイ、インテル、ウーバー、エアビーアンドビー、エヌヴィディア、オラクル、グーグル、セールスフォース、シスコ、ツイッター、テスラ・モーターズ、フェイスブックなどなど。まさしくテクノロジー産業のメッカと言えます。

シリコンバレーと呼ばれるようになるよりもずっと昔、1939年にウィリアム・ヒューレットとデイビット・パッカードがパロアルト市内のガレージの中でヒューレット・パッカードを創業したのがシリコンバレーの始まりだと言われています。ヒューレット・パッカードの最初の製品であるHP200Aはウォルト・ディズニーの映画『ファンタジア』で使われました。二人の若者がガレージで創業したヒューレット・パッカードは成長を続け、1950年代には年間50億ドル以上を売り上げ、2007年には年間売上が90億ドルを超え、2013年にアップルに追い抜かれるまで世界で一番価値のあるIT企業として君臨しました4。そのアップルもまた、シリコンバレーのガレージで二人の若者によって創業された会社です。1976年にヒューレット・パッカードを退社したスティーブ・ウォズニアック5と大学を中退したスティーブ・ジョブズはアップルの前進となるアップルコンピュータカンパニーパートナーシップを結びました6。この合意にはロナルド・ウェーインも参加していましたが、12日後には保有していた10%の株式をスティーブ・ジョブズに500ドルで売り、合意を抜けてしまいました。アップルの10%の株式は2017年6月現在の価値では800億ドル(約9兆円)に相当します。アップルは世界初の個人向けに大量販売されたパーソナルコンピュータ「アップルⅡ」をはじめ、iPod、iPhone、iPadなど革新的な製品を世に送り出し、2017年現在時価総額は8000億ドル(約90兆円)に達し、世界で最も価値のある企業になりました7。時価総額でアップルに続くグーグル8もまた、たった二人の若者が創業した企業です。1998年、当時スタンフォード大学の博士号課程の学生だったラリー・ペイジ氏とセルゲイ・ブリン氏はシリコンバレーの一角にあるメンロパーク市内のガレージでグーグルを創業しました。ペイジとブリンはそれまで主流だったディレクトリーサービスと呼ばれていたユーザー登録型の検索サービスとはまったく違う革新的な検索サービスを開発しました。グーグルサーチと呼ばれるこの新しい検索サービスはウェブサイトのハイパーリンクを辿り、1つ1つのウェブサイトに点数をつけ、検索に活用しました。ユーザーはキーワードを入力すると、それに関連するウェブサイトが関連性の高い順に表示され、知りたい情報に瞬時にアクセスできるようになりました。

俳優を目指す人が憧れたり、目指したりするのがハリウッドだとしたら、ソフトウェアエンジニアにとってのハリウッドはシリコンバレーです。数々の伝説を生み出し、時代の最先端を走り続けるシリコンバレーはソフトウェアエンジニアならば誰しも一度は憧れるところなのです。『グーグルマップ8ビット』のローンチからしばらく経った2012年8月、僕はグーグルの本社があるシリコンバレーに転勤することを決めました。グーグルでは社内の異動が比較的自由であり、受け入れ先さえ見つけられればどこへでも行くことができました。そのときモバイル版のグーグルマップを一緒に作っていた本社のチームのあるマネージャーにそちらへ行きたいとメールをしました。以前から知っていたそのマネージャーからは二つ返事で合意をもらい、特に面接もなく本社への転勤が決まりました。

-

グーグル公式You Tubeチャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=rznYifPHxDg)より ↩

-

グーグル公式ブログ(https://maps.googleblog.com/2012/03/begin-your-quest-with-google-maps-8-bit.html)より ↩

-

グーグルジャパン公式ブログ(https://japan.googleblog.com/2012/04/google-8.html)より ↩

-

フォーチュン500公式ホームページ(http://fortune.com/fortune500/2007/)より ↩

-

アップルインサイダー公式ホームページ(http://appleinsider.com/articles/10/12/06/apple_co_founder_offered_first_computer_design_to_hp_5_times)より ↩

-

アップルコンピュータカンパニーパートナーシップ契約書(http://apple2online.com/web_documents/apple_partnership_agreement.pdf)より ↩

-

フォーブス公式ホームページ(https://www.forbes.com/global2000/list)より ↩

-

グーグル……正確にはグーグルの親会社アルファベット ↩