第1章: 貧しさと豊かさ

戦争と祖母

『ポケモンGO』の誕生から遡ること30年前、僕は中国の東北地方の黒龍江省にある寒村で生まれました。僕がなぜ中国で生まれたのかを語るには、まずは祖母の話から始めなければなりません。

祖母は野村志津という名の日本人でした。福井県小浜市で生まれた祖母は、1935年に満蒙開拓移民として兄の菊次郎を頼って満州に渡りました。1931年の満州事変から太平洋戦争が終わる1945年までの間、王道楽土や五族協和、夢の別天地の名のもと旧満州国に渡った約27万人の日本人の一人でした1。満州に渡った祖母は、現地で満州鉄道に勤務していた日本人の小林秀吉さんと出会い、結婚しました。祖母は夫との間に3人の子供をもうけ、順風満帆の生活を送っていました。しかし、その平穏な生活は長くは続きませんでした。1945年、日本はポツダム宣言を受諾し終戦を迎えます。祖母の兄と夫は終戦前の現地召集に赴いていたので、終戦時には祖母と夫は離れ離れで、互いの生死もわからない状況でした。祖母以外にも大勢の人が似たような境遇にあったようです。とり残された祖母は恐怖の中、3人の子供と一緒に野山を逃げ回りました。冬になると氷点下40度を下回る極寒の満州の地で、寒さと飢えにより3人の子供は次々と亡くなりました。祖母自身も凍傷で足の指をほとんどなくしました。疲れ果て絶望の中、山小屋で倒れている祖母を見つけ、保護したのが僕の祖父でした。祖父は祖父は石相臣という名の中国人でした。祖父と出会った祖母は、日本への引き揚げを諦め、祖父と結婚して中国で生活することにしました。やがて、祖父との間に授かった2児が僕の父と叔父です。

1953年、戦後8年目に祖母は日本にいる家族に手紙を出します。祖母の家族は、祖母が亡くなったものだと思っていたようで、すでに死亡届が出されていました。祖母がまだ生きていることを知り、家族は大喜びだったそうです。その後祖母は家族と2、3年ごとの手紙の交換を通じて互いの状況を知らせ合いました。しかし、1966年から続いた文化大革命の混乱で、またもや連絡が途絶えてしまいました。

1972年9月、田中角栄総理大臣は中華人民共和国の北京を訪問し、周恩来国務院総理とともに日中共同声明を発表し、日本国と中華人民共和国の国交が結ばれました。これと同じ年、日本にいる家族のもとに再び祖母からの手紙が届けられました。祖母はこのときすでに58歳で、子宮頸癌を患っていました。当時の中国の医療技術ではなす術がなかったので、祖母は治療のために日本に戻りたいことを家族に伝えました。すでに祖母の死亡届が出されてしまっていたため、手続きに時間がかかり、その願いがかなったのは翌年の6月でした。このとき、祖母はすでにいつ死んでもおかしくないという状態でしたが、最後にもう一度祖国の土を踏みたいとの願いから日本に帰ることにしました。中国から直接日本に行く飛行機がまだない時代だったので、日本に帰るためには当時イギリス領であった香港を通る必要がありました。祖母はすでに一人で旅ができるような状況ではなかったので、途中まで父が送ることにしました。当時祖母が住んでいた田舎から、ハルビン、そこから北京、広州、香港と数日にわたる長旅でした。田舎を出て、北京に着いたとき、祖母はすでに疲労でほとんど動けなかったので、父は祖母を背負って宿を探し回りました。お金のなかった父と祖母は結局宿を見つけることができず、北京駅の駅舎で一夜を明かしたそうです。

翌日、手続きのために日本大使館を訪問した父と祖母は手厚い保護を受けました。大使館は香港、広州までの汽車の寝台列車を手配したうえに、北京駅まで公用車で送ってくれたそうです。当時寝台列車に乗れるのは官僚や外国人だけでしたから、父は今でも当時日本に感謝したことを話してくれます。父は広州から先は行くことができないので、どうなることかと心配をしていたものの、寝台列車で二人の日本人と出会い、祖母の日本までの旅路はその二人が助けてくれることになりました。

祖母の帰国は32年ぶりで、当時は新聞記事になるほどの騒ぎでした。その当時の新聞記事の一部をここに引用します。

中国から涙の帰郷 小浜出身の婦人

昭和48年7月17日(火曜日)*新聞社不明

夫との生き別れ、愛児との死別、そして中国人との再婚……戦前、満州開拓団の一員として中国に渡り戦争の悲劇を全身に刻み込んできた小浜市出身の婦人が、この程、30数年ぶりに故郷の土を踏んだ。「生きていて本当によかった」。兄や妹、実母と抱き合って喜んだ涙の対面。しかし、今は、重い病気に侵されて舞鶴市内の病院で治療を続けている。

人生最後の希望で日本に帰国したものの、祖母は中国に残してきた息子たちにもう一度会いたいと願っていたそうです。病院で治療を続けたが、祖母の病状はすでに末期で、2カ月あまり経ったあと、家族に看取られながら亡くなりました。このときの新聞記事をまた一部紹介します。

生まれ故郷の土に還る

昭和48年8月4日(土曜日)*新聞社不明

30数年ぶりに中国からの帰国、重い病気に侵され闘病生活を続けていた小浜市上加斗出身の野村志津さん(58)は一日、入院先の舞鶴市民病院で息を引き取った。三日には郷里の小浜市でしめやかに葬儀が営まれた。帰国してわずか1カ月あまりの生活だったが、母親や兄弟に見守られて、最後は生まれ故郷の土に還った。

戦争がなければ僕が生まれることもありませんでしたが、祖母を含む大勢の人を犠牲にした戦争は2度とあってはいけないと心から思います。僕が生まれたこの平和の時代は、先人たちの犠牲のうえに築き上げられたものなのです。

中国に生まれて

祖母が日本へ帰国する数年前、父と母は結婚しました。4人立て続けに女の子を授かり、5人目に授かった念願の男の子が僕です。そのときに僕につけられたのは「石磊」という名前でした。母は僕が生まれる前から男の子ならこの名前だと決めていたそうです。石が4つもある実に堅い名前で、丈夫な子に育つようにという願いが込められています。僕はよく頑固だと言われますが、もしかしたらこの名前の影響かもしれません。

当時の中国では一人っ子政策が実施されていたので、両親は子供が生まれるたびに罰金を払っていました。もともとうちにはお金がなかったので、僕が生まれる頃は、すでに罰金を払える家計の状態ではありませんでした。結局罰金の代わりとして、家財道具を持っていかれることになりました。それでも両親はなんとか糊口を凌いでいたようですが、その状況を打開しようと、僕が2歳のとき、父は祖母の親族を頼って日本へ出稼ぎに行きました。

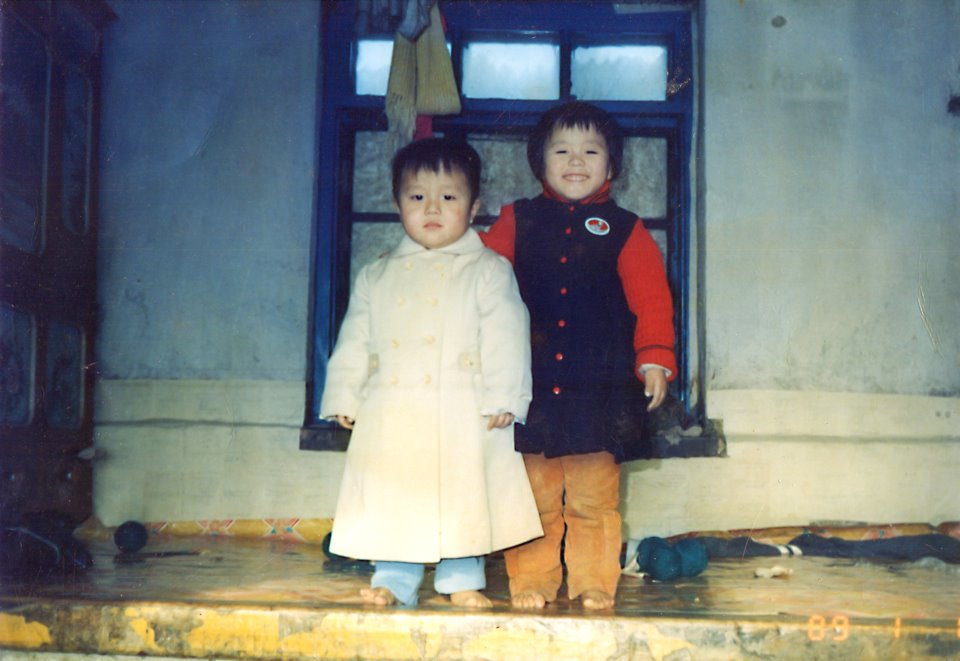

僕と1つ上の姉。自宅にて

僕と1つ上の姉。自宅にて

僕には当時の記憶はありませんが、出稼ぎから帰ってきた父が1989年元日に新しい服も買ってくれたそうです。上はそのときの写真で、僕と1つ年上の姉が父に買ってもらった新しい服を着ています。

家で写真まで撮れたのですから、このとき生活がよくなったことは想像に難くありません。日本製のベビーカーが家にあった記憶もあります。チャンネルをひねって選ぶタイプの白黒テレビもありました。映像が乱れたときには叩くと直る、そんなテレビでしたが、近所の人がよく見に来たと聞きます。しかし、この状況は長くは続きませんでした。父は日本で稼いだお金を騙し取られてしまい、以前よりもさらなる貧困のどん底へ転落しました。追い込まれた両親は、このとき住んでいたレンガ作りの家を売り払い、藁と土で作られた家に引っ越すことになりました。土作りの家なので、壁には穴が空いていて、ネズミの巣になっていました。土でできた壁には壁紙代わりの新聞紙が張られていました。僕が3歳の頃でした。

そんな状況なので、僕に物心がついた頃からうちは貧乏でした。それは食べ物にも困るほどで、僕はよくお腹を空かせていました。うちにはお米がなかったので、主食はトウモロコシの粥でした。トウモロコシ粥と聞いて、いま食べられているようなコーンスープを想像してはいけません。そんなおいしいものではなく、味がほとんどしないような代物です。僕はそんなトウモロコシ粥が大嫌いでした。よく「今はお腹が空いてないから、白いご飯のときにまとめて食べるよ」と言っては母を困らせていたそうです。アメやお菓子を買えなかったので、よくお椀に水と砂糖を入れたものを一晩中外に置いて、凍らせたものを舐めていました。おもちゃも買えなかったので、手先の器用な父が木を切っておもちゃの銃なんかを作ってくれたりしました。虫取り網もなかったので、二股になった木の枝の先に蜘蛛の巣をくっつけてトンボを捕ったりしました。春には姉と一緒にヒヨコとアヒルの大群に虫を食べさせるために河原まで連れて行ったり、夏には庭先で豚に乗って遊んだりしました。その豚は冬、旧正月がやってくると、餃子に姿を変えてしまいます。子供心に悲しかったものの、年に一度しか食べられない餃子は何ものにも代えがたいご馳走でした。

土作りの家に引っ越してから、両親は豆腐屋を始めました。豆腐作りは朝が早く、朝2、3時から仕込みを始めなければいけません。豆腐作りの途中にできる豆乳が楽しみで、僕もよく早起きして両親の作業をのぞきに行きました。朝、豆腐ができ上がると、「ドウフー、ドウフー」と声をかけながら母と一緒に台車を押して豆腐を売り歩きました。同じ時期に父は村に1台だけあった派出所の車の運転手の仕事を始めました。徐々にですが、家の経済状況が好転していきました。やがて我が家にはカラーテレビがやってきて、そのうち電話までつけられました。その電話は電話番号を入力するものではなく、まずは電話についているハンドルを回して交換局につなげ、「誰々さんの家」と伝えると交換手がつなげてくれる仕組みでした。何度か父が日本へ長距離電話をかけているのを横で見て、しきりに父がお辞儀をしているのがなんとも不思議でした。

父は手先が器用で、機械いじりが得意でした。その影響もあって僕も機械を見たり、ものを分解したり、作ったりするのが好きでした。小学校に上がる前には木の板から自分でそりを作ったり、壊れたドアを修理したりしました。車も好きで、時々家の近所で車の音がすると見に行きました。母は裁縫仕事をいつもしていたので、それも見よう見まねでよくやりました。母から聞いたこんなエピソードがあります。

あるとき、僕の服のボタンが取れたので、自分で縫いつけました。しかし、服の縁を閉じるような形で縫ったので、ボタンが掛けられなくなりました。母になんでボタンが掛けられないのか不思議そうに聞いたそうです。

僕が現在も物を作ったりいじったりするのが好きなのはこの頃からの両親の影響だと思います。

僕が5歳になった頃、1つ年上の姉と一緒に学校に入りました。姉は1年生、僕はその手前の幼児班という学級に入りました。今はどうなっているかわかりませんが、当時の中国では小学生でも留年や飛び級がありましたので、僕と姉は他の人より1年先に小学校に上がりました。僕は勉強は好きで、特に算数が得意でした。テストでもよく1番を取りました。ただ、宿題は苦手で、しょっちゅう宿題を忘れては先生に叱られました。この癖は日本に渡ったあとも直らず、やはりよく怒られていました。

祖母が帰国して20年以上経ち、僕が9歳になった頃、両親は日本に移住することに決めます。

新天地

祖母の親族に手続きなどを手伝ってもらい、1995年10月、当時大学生だった2番目の姉を残して僕たちは一家で日本に渡ることになりました。このとき僕は自分の住んでいた小さな村を初めて飛び出し、上海から飛行機で日本に向かうことになりました。村からハルビンまでバスで、さらにそこから上海まで汽車に揺られながら旅をしました。ハルビンで初めて見た信号機や横断歩道はイメージとはまったく違っていました。それまで信号機の存在は本などで知っていたし、青が「進め」で赤が「止まれ」ということは知っていたのですが、初めて見た信号機にある黄色の信号が何を意味しているのか、よくわかりませんでした。ハルビンから乗った汽車は2日ほどで上海に着きました。上海の人は強いなまりのある方言を話すので、周りが何を話しているかわからず、僕はすでに異国に来た心持ちでした。このとき上海で家族といろいろなところを観光したようですが、ほとんど覚えていません。

上海に数日滞在したあと、日本に渡るために人生で初めて飛行機に乗りました。村にいた頃は飛行機が上空を通ると、みんな家から出てきて眺めたものです。これから乗る飛行機は自分の村を通っていくのかな、手を振ったら友達はみんな見えるかな、僕はそんな思いに心を躍らせながら飛行機に乗り込みました。興奮していた飛行機だったのに、疲れて寝ていたのか、今では乗っていた記憶がほとんどありません。唯一覚えているのは、到着前に空から青い海と緑の島が見えていたことだけです。

関西国際空港に降り立ち、最初に向かった場所はトイレでした。そのトイレのドアにはボタンがついていて、それを押すとドアが開くものでした。それまでは掘っ立て小屋にボットン便所みたいな原始的なトイレしか知らなかった僕は、とんでもない未来に来たのだと思いました。

日本に来た僕たちは、父の知り合いを頼って東京に住むことになりました。父は知り合いから当面の生活資金を借りて、練馬区富士見台にある飯田荘という名前の、お風呂も付いてないようなボロアパートを借りました。2階建てのアパートの一部屋に居を構えた僕たちは、生活に最低限必要な家電として、冷蔵庫と二層式の洗濯機を買い揃えました。どちらも中国にいたときには持っていなかったものだったので、僕はとても喜びました。畳の部屋、和式のトイレ、料理をするためのガステーブル、どれも見たことないものばかりでした。

日本で生活をするにあたって、僕たちはそれぞれ日本風の名前をつけることになりました。今の僕の名前「野村達雄」はそのときに自分でつけたものです。当時は日本語がまったくわからなかったので、父が持っていた日本語の教材に登場する主人公の「林達雄」の名前をそのままもらいました。そこからいよいよ僕たちの日本での生活が始まりました。

僕は1つ年上の姉と毎日のように近所の公園や商店街を歩き回りました。滑り台、ブランコ、電話ボックス、自販機、八百屋さん、パン屋さん、電車、踏切、トンネル、どこに行っても初めて見るものばかりで、僕たちには毎日が冒険でした。歩いていると、いろんなものが捨てられているのをよく見かけました。うちには家財道具がほとんどなかったので、よく姉と家具や家電を拾って、これまた拾った自転車に載せて持って帰りました。タンスやテレビが置いてある粗大ゴミ置き場は宝の山でした。

日本に来てすぐに父は建設現場で、母はクリーニング店で働き始めました。どちらも日本語がほとんど話せなかったので、力仕事をしていました。生活は相変わらず貧しかったですが、両親の必死の努力で少しずつ生活がよくなっていき、中国にいた頃とは比べ物にならないくらい豊かになりました。毎日白いご飯が食べられたし、餃子もよく食べました。僕は週末には両親とスーパーに買い物に行くのがいつも楽しみで、いろんなお菓子やジュースを買ってもらいました。これは中国にいたときには考えられないことでした。僕は特にバナナが大好きでよく買ってもらいました。僕が初めてバナナを食べたのは、中国にいたときで、父について遊びに行ったお金持ちの家でのことでした。それ以来バナナをまた食べてみたいと思っていたので、日本に来てからやっとその願いが叶えられるようになったのです。

あるとき、父は家族を池袋のサンシャイン60の展望台に連れて行ってくれました。中国にいた頃、僕の村には2階建ての建物が1つもありませんでしたので、60階建ての建物がどんなものか想像もつきませんでした。東京が一望できる展望台から下を眺めながら、こんなに高いところにいる自分がなんだか誇らしく思えました。頑張り次第で人生がよくなっていくことを子供ながらに感じました。

まだ子供だったものの、その当時の記憶は鮮明で、住所や家の電話番号、近所の風景やお店、その頃の友達の電話番号などもいまだに覚えています。

日本に来て数週間経った頃、僕と1つ年上の姉は小学校へ入ることになりました。

文化の壁

日本に来て、僕が最初に入学したのは練馬区石神井東小学校でした。日本に来てから数週間経ち、生活が落ち着き始めたある日のことです。僕は母と姉と、通訳に来てくれた母の同僚の4人で校長先生に挨拶に行きました。僕と姉は1年早く小学校に入っていたので、僕は中国にいたころすでに4年生でしたので、日本でも4年生に入れてもらいたいと思っていました。しかし、それは認められず、僕と姉はそれぞれ3年生と4年生に編入することになりました。その日の帰り、曲がり角にあった文房具屋さんに寄って、筆記用具を買い揃えることになりました。僕と姉は鉛筆削りや隠し扉が付いていてかっこいいギミック満載のいわゆる多機能筆箱がほしくてたまりませんでした。しかし、二人で相談した結果、一番安かった鉄の筆箱を買ってもらうことにしました。家にお金がないことを僕たちはよくわかっていました。その筆箱は落とすと大きな音がするので、学校でよく恥ずかしい思いをしました。ランドセルは父が友人の子供が使い古してボロボロになったものをもらってきてくれました。こうして準備が整い、僕の日本での小学生生活が始まりました。

学校に通い始めたものの、僕は日本に来たばかりだったので、日本語がまったく話せませんでした。幸運にも同じような境遇で、僕よりも半年くらい前に中国から日本に来ていた戸張君という男の子がいて、その子がいろいろ教えてくれました。学校は僕たちのために、中国語ができる阿部先生を日本語教師として新たに迎えてくれました。通常の授業の他に阿部先生に日本語を教わる時間があったおかげで、日本に来て半年経った頃には、僕も姉も周りの子とほとんど遜色なく日本語を話せるようになりました。この年頃の子供は飲み込みが速く、どんな言語もすぐに覚えられるようで、僕と姉との会話は気づかぬうちに中国語から日本語に切り替わっていました。ただ、両親は中国語しか話せなかったので、両親とはずっと中国語で話していました。家の中では僕が一番日本語を上手に話せたので、よく両親の通訳のためにいろいろな場所へ駆り出されました。一人でいろいろな手続きのために区役所などにもよく出かけました。

言葉の壁を感じる暇もなく日本語を覚えたわけですが、文化の壁にぶつかることはよくありました。例えば、中国にいた頃は給食がなかったので、みんなと一緒に昼食を食べるのは初めてでした。給食で出るのは食べたことのないものばかりでしたが、全部がおいしくて、毎日おかわりをしました。初めておかわりしたときは、まだおかわりをしてはいけない時間だったので怒られてしまい、おかわりしたものを鍋に戻したところ、ものすごく白い目で見られました。また何かしてはいけないことをしてしまったとわかり、落ち込みました。いつも同じ服を着ていることもよくバカにされました。中国の農村にいた頃は、服を数枚しか持っていなかったので、同じ服を着ていることは普通でした。中でも一番嫌だったのは、遠足などお弁当を持参する日でした。華やかな同級生のお弁当と違って、僕が持っていくのはご飯とおかずを1つ詰めただけの簡単なものでした。お弁当を同級生に見られるのが恥ずかしくてたまりませんでしたので、僕はなるべく人目を避けてお弁当を食べました。

ただ、悪いことばかりでもありませんでした。あるとき、理由はよく覚えていませんが、同級生の中嶋君と殴り合いの喧嘩をしました。喧嘩をした次の休み時間に、中嶋君が僕のところにやってきて、なにかと思ったら「さっきはごめんね」と謝ってきました。中国にいた頃は喧嘩をして謝る、謝られることは経験したことがなかったので、衝撃を覚えました。僕も「ごめんね」と謝り、仲直りしました。似たようなことで、担任の先生に、ハサミを渡すときは相手が怪我しないように持ち手を相手に向けるのだと教わり、人を気遣うことの大切さを学びました。

文化の壁を肌で感じながらも学んだ日本人の相手を思いやる気持ちなどは子供の自分によい影響を与えたと思います。

テレビゲームとの出会い

小学校に入り、少しずつ友達ができた僕が初めてテレビゲームに出会ったのもちょうどこの頃でした。中国にいた頃もテレビゲームの存在自体はなんとなく知っていましたが、詳しいことはよくわかりませんでした。ゲームセンターみたいなところもあったようですが、小学生は立入禁止でしたので、中に何があるのかは知りませんでした。初めてテレビゲームをプレイしたのは石神井東小学校時代の友達の佐野君の家に遊びに行ったときでした。佐野君はいろんなソフトを持っていた男の子で、スーパーファミコンの『スーパーマリオワールド』、『スーパーボンバーマン』、『スーパードンキーコング』、『スーパーマリオRPG』、『がんばれゴエモン』、『星のカービィ』、『ドカポン3・2・1』、『桃太郎電鉄』、『スーパーマリオカート』、『ストリートファイターⅡ』などを一緒に遊んだのを覚えています。僕はすぐにテレビゲームに夢中になりました。自分ではテレビゲームを持っていなかったので、いつも佐野くんや他の友達の家で遊ばせてもらっていました。

あるとき、日本語を教えてくれていた阿部先生が、自分の子供が小さいときに遊んでいたけれど、もう遊ばないのでとファミコンをくれました。その頃はプレイステーションがすでに発売されていましたから、ファミコンで遊ぶ子はほとんどいなかったと思います。ファミコンと一緒に『ドラゴンクエスト』(ドラクエ)をもらいましたが、どうやって遊んだらいいかわかりませんでした。ドラクエの最初のステージでは王様の指示に従い、宝箱から鍵を拾って、その鍵を使って外に出なければならないのですが、日本語がまだままならなかった僕には難しかったのです。近所に住んでいた友達に来てもらって、遊び方を教わって初めてドラクエの面白さを知りました。もちろん、これがのちのグーグルマップ8ビットにつながるとは思ってもいませんでした。このときグーグルはまだ創業すらされていませんでしたから。

そうやって周りの友達と遊びながら、僕はどんどんテレビゲームにのめり込んでいきました。1996年、小学4年生の僕はいつものように友達の家でゲームをして遊んでいました。その日遊びに行ったのは鈴木さんという女の子の家でした。鈴木さんはいつも新しいゲームを持っていて、家にエアコンもついていたのでよく遊びに行っていました。その日、鈴木さんが新しく手に入れて遊んでいたゲームボーイのゲームを遊ばせてくれました。そのゲームはそれまで僕が知っていたどのゲームとも違っていました。それまで遊んだゲームはどれも形は違えど、基本的には敵やモンスターを倒しながら進むものでしたが、このゲームはなんとその敵のモンスターを自分の仲間にすることができたのです。そうして仲間にしたモンスターを育てると、どんどん強くなっていき、新しい技を覚えたり、さらに育てるとなんと進化したのです。そのゲームこそ『ポケットモンスター』略して『ポケモン』だったのです。あまりの面白さにその日は遅くまでその友達の家にいて、半ば追い出されるような形でやっと帰路につきました。そのあともずっとポケモンのことが気になり、鈴木さんの家に頻繁に遊びに行きました。そんな僕を見かねてか、やさしい鈴木さんはゲームボーイごと『ポケモン』を貸してくれました。ゲームボーイにはバックライトがついていなかったので、画面を上から電球で照らすライトボーイというものをはめて、いつも夜遅くまで布団に潜り込んで遊びました。

1997年4月にテレビ東京でアニメ『ポケットモンスター』の放送が始まると、ポケモン人気はいよいよ絶頂期を迎えます。学校ではいつも『ポケモン』の話題で持ちきりでした。みんなでポケモンの歌を歌ったり、絵を描いたり、みんな自分の好きなポケモンが何かを話しました。僕はポケモンのテレビアニメの他にも、同局で放映していた『64マリオスタジアム』という番組を毎週見ていました。番組内で大人気だった『ポケモンリーグ』というコーナーがいつも楽しみでした。このコーナーは応募で集まった子供たちが3人で1つのチームを組んで『ポケモン』で通信対戦するというもので、勝ち抜くと幻のポケモン「ミュウ」が入った『ポケットモンスター 青』が賞品としてもらえるものです。僕はまだ友達から『ポケモン』を借りて遊んでいたので、これに出れば自分の『ポケモン』がもらえるかもしれないと思い、応募することにしました。残念ながら、応募自体は落選してしまいましたが、テレビ東京から番組観覧のお誘いをいただき、収録を観に行くことになりました。そのときはテレビ東京の配慮に感謝したのを覚えています。友達のお母さんに引率されながら、何人かで当時東京タワーのそばにあったテレビ東京の収録スタジオに出かけました。いつもテレビで見ていたスタジオの中に入り、観客席から収録を見守りました。その日は番組の司会を務めていた渡辺徹さんの誕生日だったようで、収録後にお祝いの花束を同じく司会の加藤紀子さんから贈呈されていたのを覚えています。その収録が放送されたときに、僕は自分が司会者の後ろに映っていたことが誇らしく、いろんな友達に自慢しました。しかし、とうとう自分の『ポケモン』を手に入れることはありませんでした。

田舎へ再び

ようやく日本での生活に慣れてきた頃に、また大きな転機が訪れます。東京の生活費は高く、給料もよくなかったので、両親は別の生活を模索していました。僕も度々父と一緒に職業安定所に出かけたり、面接に一緒に行ったりしていたのですが、なかなかいい働き口を見つけられずにいました。そんな中、たまたま父は友人に会いに出かけた長野で、ゴミの回収業の仕事を見つけました。給料は悪くなかったですし、社長は外国人に理解のある人格者でした。また、長野は生活費が東京より格段に安いこともあり、そちらに引っ越すことになりました。やっと東京での生活にも慣れ、友達もできたので引っ越しはしたくありませんでしたが、仕方ありませんでした。僕が『ポケモン』に夢中になっていた1997年の秋のことでした。

長野市に引っ越してみると、東京と違い、近所に畑があったり高いビルがなかったので「なんて田舎なんだ」と思ってしまいました。もともと住んでいた黒竜江省の寒村と比べれば、長野市も大都会なのですが、東京の生活に慣れた直後だったので、生意気にも長野を田舎に感じてしまったのです。実際は、翌年に冬季オリンピックの開催を控えていた長野は活気に溢れていました。

1カ月間ほど父の友人宅で間借りをしたあと、僕たちは市営の団地にようやく身を落ちつけました。近所の湯谷小学校という学校に転入しました。初めてクラスに入ったときの自己紹介では、自分が中国人であることを話しました。中国から来たことを言うと、いじめられたり後ろ指を指されたりするかもしれないと心配はありましたが、隠したくはありませんでした。オリンピックを翌年に控えた長野だったので、他にも外国人がいたのですが、日本人の欧米人と中国人に対する態度、反応の違いは肌で感じていました。大人も子供も、英語はカッコイイ、中国語はカッコワルイというような意識をもっているように思えました。中国人だからこんなこともわからないんだと言われることもありました。当時、僕と同じように、幼いときに中国から日本に来た人の中には、周りから後ろ指を指されるのが嫌で、中国語を話さなくなる子が少なからずいました。その結果、時間が経つと中国語を本当に話せなくなってしまうのです。僕は中国で生まれ育ったことを隠すことは絶対にしませんでした。子供ながらに中国で生まれ育ったことを恥じることなく、それを含めて自分自身だと主張したかったのだと思います。当時は言葉こそ知らなかったものの、間違いなく自分のアイデンティティをしっかり持っていました。中国に生まれ、育ったことを否定するのは自分を否定することだと考えていました。それよりむしろ、言語を2つも話せるのだから、誇らしいことだと思っていました。母がくれた『石磊』という名がこの強い精神をくれたのかもしれません。

僕の心配をよそに、中国人であることをからかわれることもなく、転入してすぐに友達ができました。時々中国人であることで嫌味を言われることはありましたが、気に留めるほどのことはありませんでした。新しくできた友達と遊ぶのはもちろんテレビゲームでした。

ゲームの裏側

小学6年生になったとき、僕と同じ寅年で、4人いる姉の中の一番上の姉が新しいランドセルとゲームボーイと『ポケットモンスター 赤』を買ってくれました。僕はとうとう自分の『ポケモン』を手に入れたのです。最初に選んだポケモンはヒトカゲでした。僕は夢中でヒトカゲとカントー地方を駆け回り、タケシやカスミなどのジムリーダーを倒していきました。ラッタ、ポッポ、ピッピなどの新しいポケモンを手に入れ、仲間を増やしていきました。野生のケーシィはすぐにテレポートして逃げてしまうので、捕まえるまで何日もかかりました。前に鈴木さんから借りていた『ポケットモンスター 緑』と出現するポケモンが少し違っていて、新しい街に進むと新しいポケモンがいるので、いつも刺激がいっぱいでした。8人のジムリーダーを倒し、

チャンピオンロードに進んだ頃には僕のヒトカゲはリザードンに進化していました。四天王、そして最後のボスのライバルを倒してチャンピオンになってもゲームはそこでは終わりません。ゲームクリア後にやっと行けるようになる『ハナダの洞窟』に住む伝説のポケモン「ミュウツー」を捕まえなければいけないのです。「ミュウツー」を捕まえてもゲームはまだ続きます。151匹のポケモンをすべて捕まえてポケモン図鑑を完成させなければ真にゲームをクリアしたことにはならないのです。『ポケモン』は常にプレイヤーを驚かせ続ける、新しいアイディアが詰まった革新的なゲームでした。

『ポケモン』は噂の絶えないゲームでもありました。「152番目のポケモンがいる」、「ある場所のトラックに乗っていくと幻のポケモン・ミュウがいる村に行ける」、「シオンタウンにいるゆうれいを捕まえられる」。このような都市伝説が小学生の間で流行っていました。こういった噂にさらに拍車をかけたのは、『セレクトBB』と呼ばれるバグ技でした。このバグ技を使うと、ポケモンをいきなりレベル100にしたり、どうぐを無限に手に入れたり、しまいには幻のポケモン「ミュウ」を手に入れることまでできてしまいました。ただ、バグ技を使うと、セーブデータが壊れてしまい、ゲームが継続できなくなることもよくありました。当時はバグ技や裏技の全盛期だったので、僕はよくいろいろなメーカーのお客様相談窓口に電話をして裏技を教えてもらっていました。もちろんバグ技は教えてくれませんでしたが。そうやって遊んでいるうちに、バグや裏技はどういう仕組みなんだろう、そもそもゲームはどうやって作られているんだろうとゲームの裏側に強い興味を持つようになりました。

学校行事

両親はあまり僕に厳しくしませんでした。「勉強をするように」とは言われましたが、細かいことはあまり言われることはありませんでした。そもそも成績や、学校行事の連絡もほとんど両親に見せなかったし、参観日なども伝えませんでした。両親はいつも仕事をしていたし、学校に来ても日本語があまりわからない、来ても仕方ないと思っていました。僕は勉強は得意だったので、小学校のテストはよく100点を取っていましたが、これを両親に見せることもしませんでした。ハンコが必要なものは、赤いボールペンでハンコ風に書いた文字でごまかしました。その後読んだ本田技研の創業者、本田宗一郎氏の本にもハンコを偽造した話があって、似たようなことをしていたのかとうれしくなりました。このことは大学院卒業まで変わることはなく、ついに両親には一度も入学式や卒業式に来てもらうことはありませんでした。

-

NHKスペシャル 満蒙開拓団はこうして送られた~眠っていた関東軍将校の資料~ ↩