第7章: ナイアンティックとポケモン

ナイアンティック・ラボ

『ポケモンチャレンジ』のローンチ1週間前の2014年3月24日、当時グーグルの社内スタートアップだったナイアンティック・ラボにいた川島さんから連絡をもらいました。ポケモンチャレンジの社内向けのデモをナイアンティック・ラボの創業者のジョン・ハンケが興味を持ったので、一度話をしてみないかと言われました。ジョン・ハンケはグーグル・アースの元となる「キーホール」という会社の共同創業者で、キーホールがグーグルに買収されてからナイアンティック・ラボを創業するまでグーグルマップチームの責任者を務めていた伝説的な人物です。ジョンは人が外に出て、人同士でつながったり、身の回りのことを知ると世界がもっとよくなるという思いを持ってナイアンティック・ラボを創業しました。それまで直接ジョンと話したことがなかったので、これはいい機会だと思い、了承し、2日後にテレビ会議をすることになりました。川島さんは事前準備としてナイアンティックのこと、ジョンのこと、そしてイングレスのことを話してくれました。会議の日、初めて話すジョンは立派な髭を蓄えていて、威厳のある風貌でした。ジョンは僕に「『イングレス』を知っているか?」と聞きました。『イングレス』とはナイアンティック・ラボが作った位置情報を使った革新的なゲームです。簡単に言うと、プレイヤーは秘密エージェントになって、青と緑のチームに分かれて、実世界のあらゆるところに存在する「ポータル」と呼ばれる場所を取り合う、陣地取りゲームです。「ポータル」は現実世界の芸術や知識に関係する地点、例えば、記念碑や彫刻、壁画などにあります。この「ポータル」のデータベースは世界中でナイアンティックしか持っていないとてもユニークなものです。『イングレス』で遊ぶためには「ポータル」を訪ねて歩きまわる必要があります。イングレスは「人を外に連れ出す」というジョンとナイアンティックのビジョンのために作られました。「知っている」と返事をしました。「ポケモンを使ってイングレスのように実世界でプレイできるゲームを作れないか、どう思う」と。ジョンは『ポケモンチャレンジ』のデモを見て、それを考えたようでした。ポケモントレーナーになって、本当の世界でポケモンを捕まえるゲーム。僕と同じ世代の人なら誰しも一度は夢に見たはずです。こんな胸が熱くなる話はないと思った僕はジョンに賛同し、ポケモン社にこの話を打診すると約束しました。『ポケモンチャレンジ』のローンチ後、打ち上げの席で隣だったポケモン社の宮原さん(現取締役)に『イングレス』とのコラボレーションの件について早速話しました。宮原さんは担当者を紹介してくれると快く返答してくれました。

幕開け

2014年4月6日午後1時、僕はポケモン社の会議室にいました。その日の夕方5時に成田からサンフランシスコへ帰る旅程を控えていた僕は、時間ギリギリのところでモバイル事業担当取締役(現代表取締役COO)の宇都宮さん(宇都宮崇人氏)との会議を取り付けました。宇都宮さんが言うには、このモバイルアプリ事業部は数日前に立ち上がったばかりで、ポケモン社はちょうどモバイルアプリへの取り組みを始めたところとのことでした。僕は『イングレス』のプロモーションビデオ1を宇都宮さんに見せ、『イングレス』がどんなゲームかを説明しました。そしてこの『イングレス』のテクノロジーを使って、『ポケモン』のゲームを作りたいと力説しました。ポーカーフェイスの宇都宮さんの表情からは乗り気になったのかどうか僕にはまったく読み取れませんでした。飛行機の時間が差し迫った僕は、このセールスピッチがうまくいったのかどうか自信を持てないまま、その場をあとにしました。

僕はこのときまだナイアンティックのメンバーではなかったので、そこからは川島さんにバトンタッチしました。ここからは川島さんが中心となってプロジェクトを進めていきました。しばらくポケモン社と川島さんの間でメールのやり取りがなされたのち、5月にジョンが来日しポケモン社と直接話すことが決まりました。この出張にはナイアンティック・ラボの川島さん、事業開発ディレクターのダニエル・リーダマン氏、当時まだグーグルマップのエンジニアだった僕も同行することになりました。会議でポケモン社の石原社長はジョンと意気投合し、新しいプロジェクトが始まる兆しが見えました。会議後、石原さんと食事の場が持たれました。僕は改めて自己紹介を行い、まさにこの本に書かれている自分の生い立ち、ポケモンとの出会い、コンピュータとの出会い、グーグルでの仕事までを5分くらいでまとめて話しました。あとから読んだ石原さんのインタビュー記事によると、このときの僕の自己紹介に感銘を受けてくれたようで、僕に『ポケモンGOプロジェクト』を任せようと思った理由の1つになったようです。

この会議からしばらくあと、川島さんがグーグルジャパンの社員に頼んで、ポケモン社を対象に『イングレス』の講習会が開かれました。石原さんは『イングレス』にすっかりはまり、「外に出て歩き、世界を探求し、人とつながる」というコンセプトに深く共感し、『ポケモン』に共通する哲学を感じたそうです。石原さんは数週間で当時最高レベルだったレベル8に達し、すっかりベテランのイングレスエージェントに変貌しました。

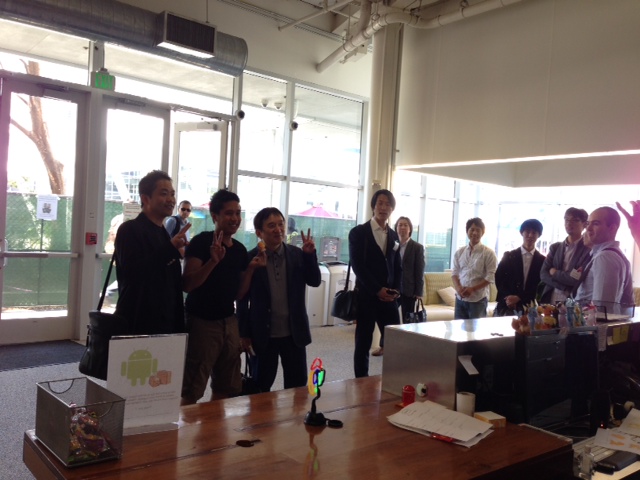

2014年6月、ポケモン社とナイアンティック・ラボはシリコンバレーのグーグル本社で具体的なゲーム内容に関する会議をもちました。ポケモン社からは石原さん、宇都宮さん、廣部さん、古谷さん、ポケモン社のアメリカ法人ポケモンカンパニーインターナショナルからはCEOの大久保さん、釜井さん、デービットさん、ゲームフリークの取締役開発本部長で、『ポケモン赤・緑』から開発に携わっている増田さんが参加しました。ナイアンティック・ラボからはジョン、ダニエル、川島さんの他に、のちに『ポケモンGOできるように』のアートディレクターになるデニスなどが参加しました。僕はまだグーグルマップチームにいましたが、20%のお手伝いとして参加しました。このとき、石原さんは「イングレスは非常に面白い。位置情報を使った新しい遊びは、世界中に受け入れられる普遍的な面白さがある。ただし、楽しさを十分に理解できるまでのハードルが高く、間口が狭いというのが正直な感想。ここに、ポケモンの世界観を組み合わせて間口を広げてあげれば、一気に広がるポテンシャルを十分に体感した。様々な場所に行って、『ポケモンを捕まえる』というシンプルな体験を中心にして、長く遊べる仕組みを作ることができれば、面白いものができると考える」とコメントし、ナイアンティック・ラボとのパートナーシップを結ぶことを明言しました。あとで任天堂から発売される『ポケモンGOプラス』というデバイスのアイディアもこの会議で石原さんから話されました。増田さんからは『イングレス』をベースにした企画書が示され、『イングレス』と『ポケモン』のコラボレーションが一気に現実味を帯びるようになりました。後日、ジョンは「ナイアンティックができてから外部の方としたミーティングで一番いいミーティングだった」と述懐しました。

グーグルのオフィス、受付にて

グーグルのオフィス、受付にて

余談ですが、このとき、グーグルの受付にいた社員の一人が偶然ポケモンファンで、受付にポケモンのペーパークラフトを作って並べていました。来客が石原さんと増田さんであることを知り、歓喜して一緒に記念撮影をしました。その場にいた全員が『ポケモン』のファンの多さを改めて感じることになりました。

プロダクトマネージャー

ポケモン社とナイアンティック・ラボの間での会議が定例化し、週に一度のテレビ会議でゲームの方向性が決められていきました。僕も20%プロジェクトとして会議に参加を続けました。以下のようなことも話し合いの中で決められていきました。

●プレイヤーが頻繁にスマホを見る必要のないようにするために本編のポケモンとは違ったゲーム性を模索すること

●より多くのプレイヤーがゲームを楽しむことができるように、広く浅い課金体系にすること

●ポケモンをたくさん捕まえるゲームにすること

●増田さんが音楽、サウンドを担当すること

●人を外に連れ出すゲームにすること

●ナイアンティック・ラボが開発を主導すること

こうして、いよいよプロジェクトが本格的に始動したある日の会議のあと、宇都宮さんから個人的に連絡をもらいました。宇都宮さんに「『ポケモンGO』のゲームディレクターを引き受けてほしい」と言われました。グーグル社内にはゲームディレクターの職種はなかったので、ゲームディレクターがどんな役割なのかわかりませんでした。話をよく聞いてみると、それはグーグルのプロダクトマネージャーに相当する仕事だとわかりました。そのときの僕の職種はソフトウェアエンジニアでしたので、プロダクトマネージャーへの転身はエンジニアをやめるということでした。後日、ジョンから同様の打診を受けた僕は、少し考えさせてほしいと返答しました。それまでプロダクトマネージャーの経験はなかったし、グーグルマップチームでソフトウェアエンジニアを続けていれば、次の昇進もすでに目の前で、給料も年々上がっていたので、この転身には少し躊躇しました。川島さんにこのことを相談すると、「ランチに行こう」といって会社から車で20分ほど行ったところのカストロ通りにある日本カレーのお店に連れて行ってくれました。カレーを食べながら、川島さんはナイアンティックのことをいろいろ話してくれました。「ナイアンティックにはジョンやデニスみたいな伝説的な人が集まっているよ!」「ポケモンとイングレスが合わさったらすごいゲームになるよ!」「達雄もナイアンティックに来て一緒にやろうよ!」と、食事中をとおして、辛口で頼んだカレーにも負けない熱い口調で語りかけてくれました。川島さんに背中を押され、いろいろ考えた僕は「これは自分が始めたプロジェクトをエイプリルフールのジョークで終わらせずに、本当のプロダクトにするまたとない機会だ。やらなかったらきっとあとで後悔する」という結論に至りました。

2014年10月、僕は正式にプロダクトマネージャーとしてナイアンティック・ラボに移籍して『ポケモンGOプロジェクト』をリードすることになりました。

岩田さんとの出会い

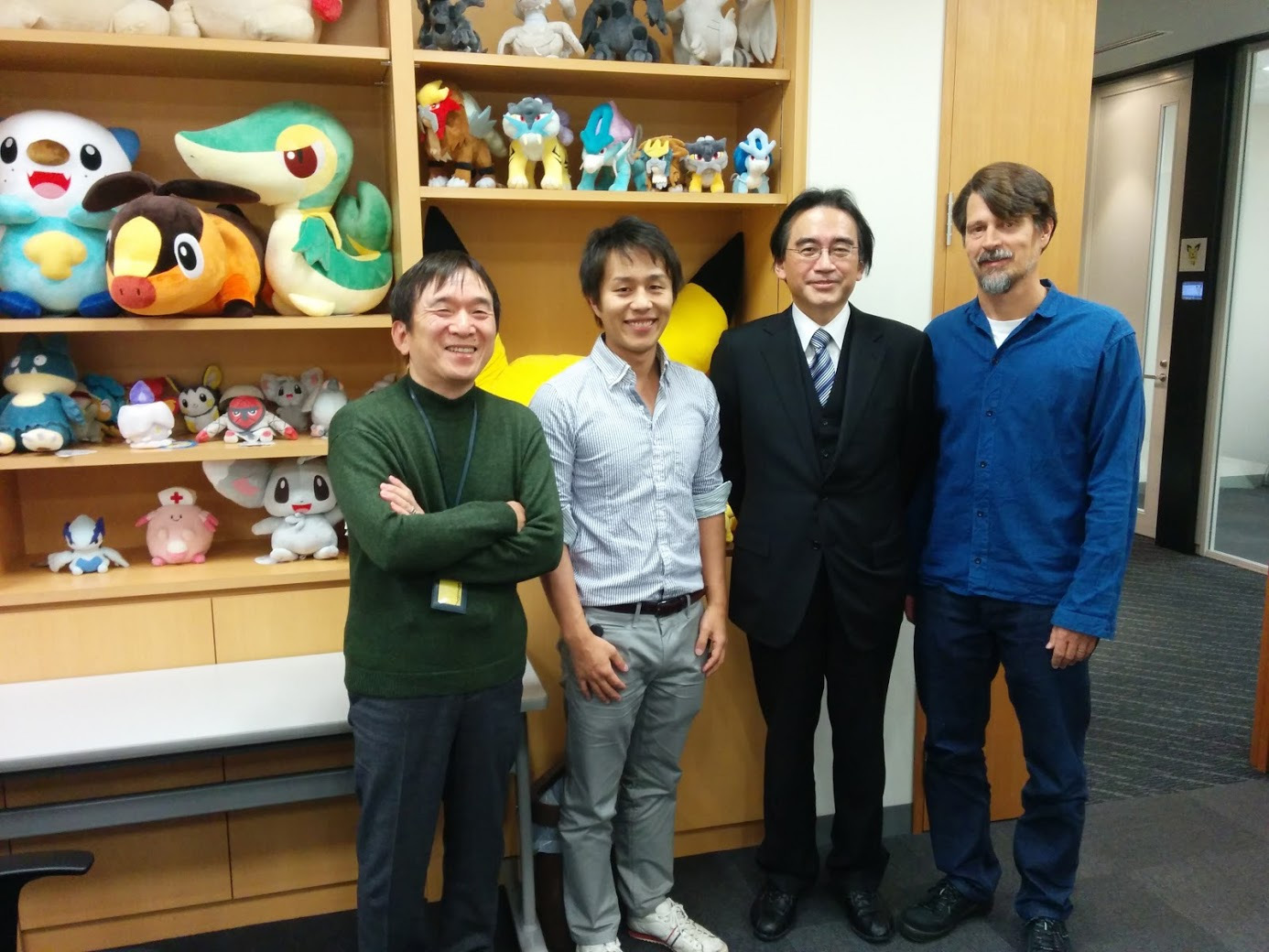

ナイアンティック・ラボに入ってから2カ月ほど経った2014年12月、日本に出張に来ていたジョンと僕はポケモン社の石原さんの引き合わせで当時任天堂の代表取締役社長だった故岩田さんにお会いすることになっていました。岩田さんは僕と同じ東京工業大学卒で、僕の指導教官だった松岡先生とはかつて一緒にファミコンの「ピンボール」を作っていたという縁がありました。その日、僕は大学のときに作ったファミコンを岩田さんに見せようと決めていました。以前に一度京都で岩田さんにお会いしたときからこの機会をうかがっていました。実家から郵送されてきた僕の自作ファミコンはいくつかの配線が取れていましたが、急いでハンダゴテで修理を行い、岩田さんとの面会前にはなんとか動くようにしました。岩田さんに会うと、僕は『ポケモンGO』のことそっちのけで、自分の作ったファミコンのことについて、ひたすら岩田さんに説明しました。コメントし辛そうな岩田さんは「そうですか。そうですか」と相づちを打ってくれ、興奮した僕は構わず話を続けました。作ったときにはまさか岩田さんに見せる日がこようとは夢にも思っていませんでしたから、僕はうれしくて仕方がありませんでした。

左から、石原さん、僕、岩田さん、ジョン

左から、石原さん、僕、岩田さん、ジョン

その会議から約半年後、岩田さんは世界中のゲームファンに惜しまれながら55歳の若さで急逝されました。このとき石原さんはメディアへのメッセージで「ほんのつい先日まで、岩田さんと打ち合わせを重ね、一緒に取り組んできたプロジェクトがあり、これだけはなんとしてでも、やり遂げて、お見せしたいという強い思いはあるものの、今となっては岩田さんのあのニッコリした、やさしい笑顔をもはや見ることができないということが、なんとも無念でなりません。ただ、ご冥福をお祈りするばかりです」と伝えました。このプロジェクトとはもちろん『ポケモンGO』のことであり、僕もなんとしても『ポケモンGO』をやり遂げなければならないと思いました。

ナイアンティック・インク

2015年8月、ナイアンティック・ラボはグーグルからスピンアウトし、ナイアンティック・インクとして独立することを発表しました。最初にジョンからナイアンティックが独立することになると聞いた時には少し戸惑いました。ナイアンティックと一緒に独立して、『ポケモンGO』の開発を継続するか、グーグルに残って別の仕事をするか、どちらかの選択をしなければなりません。グーグルに残れば給料も安定も保証されていますが、ナイアンティックと一緒に独立すれば先のことはまったくわかりません。『ポケモンGO』がうまくいくなんて保証はどこにもない。迷いがなかったわけではないですが、僕は「『ポケモンGO』をつくる」ことを選びました。自分で始めたプロジェクトを最後までやりきりたいと思ったからです。それに、だめだったとしてもいい経験になるだろうと思いました。

翌月9月、来日したジョンはポケモン社の石原社長、任天堂の宮本茂取締役、ゲームフリークの増田ディレクターとともに「The Pokémon Company 新事業戦略発表会」と題した記者発表会を開きました。この発表会で『ポケモンGO』の制作が公式に発表されました。このとき公開した『ポケモンGO』のプロモーションビデオは数日で3000万回以上再生されました2。(実はこのビデオの中に、増田さんと僕がゲームボーイの『ポケモン』で通信対戦する1秒未満のシーンがあります。)このビデオの制作を担当したのはまたしてもシックスの本山さんでした。本山さんと須賀さんと僕の、『ドラクエマップ』のときから数えて4度目のコラボレーションでした。

10月にはナイアンティックが正式に独立し、『ポケモンGO』チームが再編成されました。デニス・ホワンがアートディレクター、エド・ウーがエンジニアリングディレクター、そして僕が引き続きプロダクトマネージャー兼ゲームディレクターを務めることになりました。グーグルでストリートビューのプロダクトマネージャーを務めていた河合敬一さんも僕の上司として新たにナイアンティックに加わり、怒涛の開発が再開されました。

フィールドテスト

2016年3月、『ポケモンGO』のフィールドテストが開始されました。このフィールドテストは開発段階で多くの人に遊んでもらい、バグの報告やゲームへの要望などを汲み取るためのテストです。初めは「ベータテスト」と呼ぶつもりでしたが、一般的にベータテストはほとんど完成し、あとは不具合を直すだけの状態であることが多いので、ゲームがまだ完成していなかった、この状態を「フィールドテスト」と呼ぶことにしました。フィールドテストは、日本とアメリカ、オーストラリアとニュージーランドの4カ所で行いました。テストプレイヤーはナイアンティックのウェブサイトから募集しました。多数の応募者の中から、初めは位置情報を使ったゲームのリテラシーが高い『イングレス』のプレイヤーを中心に招待しました。参加者はグーグルプラスの非公開コミュニティにも招待され、そこでいろいろなフィードバックを投稿してもらいました。テストプレイヤーのフィードバックは驚くほど質が高く、具体的な問題点の報告やゲームアイディアまで提案してくれました。「楽しい」、「クールだ」などのポジティブなフィードバックは支えになりました。それと同時に「これはゲームなのか」、「よくわからない」などの意見も多くありました。具体的にどういったところがつまらないのか、どういう改善があったらいいのかなどプレイヤー同士で話し合われていたのは非常に参考になりました。

例えば、ポケモンを育てるのに必要な「ポケモンのアメ」と「ほしのすな」というどうぐがありますが、フィールドテスト開始時にはありませんでした。『ポケモンGO』はポケモンをたくさん捕まえるゲームにしたかったので、ポケモンを育てることとたくさん捕まえることの両立が難しいと考えていたからです。しかし、プレイヤーからはポケモンを育てたいとのフィードバックを多くもらい、苦心した結果、思いついたのがポケモンのアメとほしのすなでした。この2つのどうぐが入ったことにより、『ポケモンGO』のゲーム性は一気に高くなりました。

モンスターボールを投げたときの感触もよく問題になりました。二次元の画面をスワイプする指の動作を三次元のモンスターボールの軌道に変換する必要があるので、「それらしい」感覚にするのは難しい作業でした。思いっきり投げたときには遠くに、軽く投げたときには近くに飛ぶように作っていたのですが、ぴったりポケモンに当てるためにはかなりシビアな操作が要求されたので、「全然当たらない」とのフィードバックをよくもらいました。特に「ゴルバット」というポケモンは遠くにいたので、まったくボールが当たらないポケモンとして知られていました。そこで、ボールの軌道に0%から100%までの範囲で補正できるようなパラメーターを作りました。0%だと補正がかからない、100%だと必ずポケモンに当たるような補正値です。プレイヤーの反応を見つつ、この値を調整していきました。この部分は特に増田さんがこだわった部分でもあり、アドバイスをもらいながら何度も作り直しました。

プレイヤーのゲーム内でのレベルがなかなか上がらないこともよく言われました。本番ではこのデータを基に、最大16だったレベルを40まで増やし、プレイヤーがもっと頻繁にレベルアップできるようにしました。

このフィールドテストはローンチの1週間前くらいまで続けました。フィールドテストが終わる最後の1週間は、お祭りのごとくポケモンが大量発生するようにしました。それまでほとんど出なかったカビゴンやラプラスもかなりの頻度で出ていました。フィールドテストのデータは本番には引き継がれないので、この大量発生はフィールドテストの最後の思い出になりました。

ポケモンGO誕生

2016年7月5日午後2時(アメリカ西海岸時間)、すべての準備が整い、会議室に集まったナイアンティックのメンバーに見守られる中、僕はローンチのボタンを押しました。『ポケモンチャレンジ』から2年、そして『ポケモン』が誕生してから20周年、『ポケモンGO』が誕生した瞬間でした。その日はオーストラリアとニュージーランドに限定した公開でした。サーバーへの負荷を見るために、フィールドテストに参加した人口が比較的少ないところから始めたのです。まだオーストラリアとニュージーランドは朝方だったものの、インターネットで徐々に『ポケモンGO』の話題が出始めました。その日はそこまで大きな問題もなく、ある程度様子を見守ったあとみんな家に帰りました。

ローンチのボタンを押す瞬間

ローンチのボタンを押す瞬間

翌朝、いつもの定例ミーティングでエンジニアディレクターのエドが最新のサーバーの負荷をみんなに見せ「このままだと当初見込んでいた10倍になる」と言いました。みんな半信半疑で、僕も「いくらなんでもそれはないだろう」と思っていました。しかし、確かにオーストラリア、ニュージーランドではすでに大きな話題になっていたようで、大勢が街に繰り出し『ポケモンGO』を遊んでいる写真がインターネットのあらゆるメディアに掲載されていました。当初の予定どおり、この日は『ポケモンGO』をアメリカで公開しました。公開直後からサーバーの通信量を監視するあらゆるグラフが急激に上昇を始めました。インターネットのメディアでも次々に取り上げられ、ツイッターなどは『ポケモンGO』の話題がひっきりなしにつぶやかれました。急激な負荷に耐えきれず、サーバーが何度も落ちてしまいました。エドの率いるサーバーチームは画面に張り付き、次から次へと湧き上がる問題に対処していきました。エドを含め、ナイアンティックのエンジニアはグーグル出身者が多数いたため、数億人を相手にするようなサービスはもともと得意でした。『ポケモンGO』のサーバーも、当然億単位のユーザーをさばけるように設計されていました。とはいえ、実際に大量のユーザーが同時にサーバーにログインするのは初めてだったので、実装上の問題がいろいろと発覚したのです。設計がしっかりしているため、発覚する実装上の問題はどれも解決可能なものでした。

アメリカでのローンチを皮切りに、ドイツ、イギリスなどのヨーロッパ諸国で次々にサービスを開始しました。当初の予定より少し遅れて、7月22日に日本でもサービスを開始しました。サービスを開始した場所ではどこでも大きな話題になり、アプリストアのダウンロードランキングでは数週間にわたって首位を独走しました。『ポケモンGO』は成長を続け、2017年6月時点で、東南アジア諸国やアフリカ諸国、南米諸国を含む150以上の国と地域で公開され、ダウンロード数は7億5000万以上になりました。世界中でポケモントレーナーたちが外に出かけて遊ぶ風景はまさにナイアンティックの「人を外に連れ出す」というビジョンを現実にしたものでした。

アメリカで『ポケモンGO』がローンチされた週の週末、僕は『ポケモンGO』をプレイするために海沿いの大通りに来ていました。通り過ぎていく人のほとんどがスマートフォンを片手に『ポケモンGO』をプレイしていました。僕はいろんな人に「何を捕まえたの?」「どこでそれを見つけたの?」などと話しかけました。大勢の人が『ポケモンGO』で遊んでいるのを目の前にした僕はうれしさで胸がいっぱいでした。

ナイアンティックに寄せられる手紙や報道で取り上げられたいくつかのストーリーも僕をさらに勇気づけました。その中でも自閉症の子供が『ポケモンGO』をきっかけに外に出るようになった、知らない人と話せるようになった話をその親のインターネットへの投稿で知った時には涙がこぼれました。自分のやってきたことが他の人の人生に少しだけだとしてもポジティブな影響を与えられていることを知り、頑張ってきてよかったと思いました。もちろん、これだけ多くの人がプレイしていると、問題も山積します。多くの人が小さな公園などに詰めかけたことで、近隣の住民の方の平穏な生活が乱されたり、事故に巻き込まれた方もいました。ローンチ以来、ゲームプレイに速度制限を加えたり、ポケモンの出現方法を変えるなどしてできる限り安全にプレイできるように改善をしてきましたし、これからも改善を続けていかなくてはいけないと思っています。

初めて『ポケモン』と出会ってから20年が過ぎ、大人になった僕は自分が『ポケモン』に出会ったときの衝撃や感動を世界中の人に体験してもらうことができました。子供の頃、僕が『ポケモン』に出会ったように、『ポケモンGO』に出会った子供たちの中の誰かが20年後の未来にきっと『ポケモン』をさらに進化させるに違いありません。